克林根德(Francis D. Klingender)在《艺术与工业革命》一书中写道:“实际上,由工业先驱们所带来的审美观念上的革命,与他们在生产组织和技术方面带来的革命一样深刻。”近代设计的发展一方面有赖于诸如生产方式、社会特点、经济与政治结构以及科学技术一类抽象力量的变革,另一方面也在于一批有识之士为近代设计运动奠定了理论基础。19世纪初,设计师在生产过程中的重要性已有下降趋势,他们很快被一批熟练的工人所代替,这些工人将已有的设计改头换面应用到为新兴的中产阶级所生产的物品上面。与此同时,来自相近专业的人士,如建筑师、美术家们,却在兴致勃勃地试图用自己的观念来影响和引导产品的美学和消费者的情趣。以美学方式来影响工业的发展是19世纪设计改革的一个理想。不少人相信艺术的价值,他们基于艺术上的等级观念,认为如果高级的、纯的艺术繁荣起来,较低级的实用艺术也就会随之发展起来,因而提议改善艺术教育并建立对公众开放的博物馆。

19世纪30年代,英国议会指定了一个专门委员会,以商议外国进口增加的问题,并试图找到“在民众中扩大艺术知识和设计原则的影响的最佳方法”,并特别强调对工业人口进行艺术教育。一些著名的外国专家被邀请到委员会作证,介绍国外的经验。委员会认为,法国和德国的优秀设计得益于它们的学校教育,在学校中,许多优秀的模型被收集起来,用以为工业提供范本。年轻的设计师们受到良好训练,制造商们则模仿范本。这个委员会1836年发表的名为《艺术与产业》的报告中,得出了如下结论:拯救英国工业未来的唯一机会就是向人们灌输对于艺术的热爱。这一报告还促成了一项政府倡议以支持成立新的设计学校,同时也促成了第一个博物馆的创建。人们相信,从各个年代中收集的高质量的物品是很有价值的,可以使年轻一代受到熏陶。在皇家学院的倡议下,成立了第一所设计学院,后来改称皇家艺术学院。一些具有远见的批评家把这看成是新的机器时代的一个重要标志,认为美术必须向工业靠拢。一些在设计院校任教的画家将织布机搬到了学校,并抛弃了传统的绘画而专注于玻璃或陶瓷画等实用艺术。尽管他们付出了极大的努力,但另一个国会委员会却宣布这场艺术教育的实验失败了。虽然失败的原因是多方面的,但最主要的是在设计学校中任教的大多是美术家,很少有现实商业需要的概念,也不了解工业生产过程。另外,按官方的观点,工业和文化在社会生活中占有不同的地位。这样,当设计师们从基层开始在新的工业领域进行工作时,却得不到与艺术家和建筑师同样的社会地位。19世纪的贸易扩张理应使英国的设计师们更加紧密地与批量生产过程和市场开拓联系起来,但因为当局过多考虑公众趣味和促进出口,而没有意识到艺术家参与工业的实际意义,因此失败是难免的。

19世纪初,致力于设计改革的人士有一个共同的感受,即随着生产的发展和新的消费阶层的出现,作为一个整体的国家的审美情趣处于一种衰败状态,古典的标准失落了,代之以风格上的折衷主义。这激起了他们强烈的改革热情,以图改变现状,并在设计和现代社会之间建立一种更为和谐的关系。

关于设计标准下降的责难开始主要是针对批量生产和技术进步的,后来又扩展到与工业化有关的社会问题。19世纪30年代,一些人反对一味沉溺于对未来的憧憬,主张重新评价过去时代的贡献。他们竭力推崇中世纪文化及其相关的天主教艺术,宣扬将哥特式作为一种国家风格和一种统一的审美情趣应用到设计和装饰艺术中去。英国建筑师帕金(Augustus W. Pugin,1812—1852)对于19世纪前期哥特式复兴有重要的影响。帕金出身建筑师世家,其父是一位狂热的哥特式爱好者。帕金从15岁起开始设计家具和用品,1834—1836年间,他因设计英国议会大厦的全部内部装修而名噪一时。帕金对于设计标准的失落深为不安。在1836年出版的《对比》一书的扉页上,他以嘲弄的口吻批评当时的设计状况:“6节课就能教设计哥特式、朴素的希腊式和混合式风格”,“在事务所中当差的小孩偶尔也能设计”。在后来的一本书中,他指责了那种“伪装而不是美化实用物品的虚假玩意儿”。但是,他为这些流行病所开的药方却极富虔诚的天主教色彩,把回归到中世纪的信仰作为在建筑和设计中获得美和适当性的唯一方法。他将中世纪想象成完美的社会、和谐的时代,以此与“压抑民众”的工业社会形成鲜明对比,并把哥特式作为反抗异教文化和拯救审美情趣的唯一风格。对帕金来说,哥特式的复兴代表了一种具有精神基础的设计运动,这种精神基础在一个价值观迅速改变的社会中是必不可少的要素。他的这些思想使他成为后来工艺美术运动的先行者。

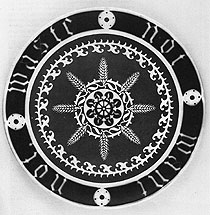

图5-1 帕金于1850年设计的面包盘

帕金在19世纪首先将设计原则具体化,这对后世颇有影响。他坚信设计基本上是一种道德活动,设计者的态度通过其作品而转移到了别人身上。因此,理想越高,艺术水准也越高。帕金反对那种“纯美”的观点。他认为设计应适于使其实现的材料,设计者的技巧在于结构的具体化与表达,每个时代应有其自然形成的风格来表现其生活。帕金曾说过“应寻找最方便的形式而后去装饰它,使最小的细节也具有意义并服务于一个目的。”他主张自然的装饰应该程式化并加以几何化的处理,以加强其表现形式。1850年他所设计的面包盘(图5-1)包含了许多符号,在盘中饰有一个程式化的麦穗图案,隐喻装饰符合于功能。帕金憎恨虚假材料,对平面上装饰三度空间的手法甚为反感,并对装饰过多的纹样有所批评。同时,他也反对把家具和装饰品作为小型的建筑来设计。他的这些改革性的思想体现在19世纪40年代出版的一本书中,其影响很大。

帕金与19世纪的改革者们为伍,但在许多重要的思想和实践方面又与众不同。他写道,任何可以产生舒适、清洁和耐用特点的发明都应被采用。“我们不应束缚发明的进程,但应将其限制在合理应用的范围之内”。他认为蒸汽机、汽灯等是极有价值的,铁路则提供了巨大的建筑机会。帕金的产品都是以普通方式生产和销售的,他不热衷于手工劳作。他认为手工应该用节省劳力的装置来补充,手工本身主要是用来进行更重要的美化装饰。帕金还是政府设计学校的激烈批评者,他写道:“我对于设计学校能产生任何好的作品不抱希望。它们是复兴真正的趣味与感情的障碍。由于模仿延续多年的陈腐模式,使学生的头脑受到限制,而不具有设计任何有创见和适宜的东西的能力。”这种批评是很有见地的。

图5-2 柯尔于1845年设计的茶壶

帕金的设计改革思想得到了一群艺术家的响应,他们之中没有一位受过设计师的职业训练,其中心人物是柯尔(Henry Cole,1808—1882)。柯尔本人是一位水彩画家,同时也是一位政府官员。他改革了英国邮政系统,负责设计了世界上第一枚邮票“黑便士”,并发行了世界上最早的圣诞卡。1845年,英国艺术协会举办了一次竞赛以促进设计,柯尔的茶壶设计(图5-2)获奖。这把茶壶的形态臃肿,其装饰介于自然主义与文艺复兴式样之间,似乎更倾向于后者。特别是壶口,好像直接取材于16世纪的溢水口,而把手则可能取材于文艺复兴时期的一盏灯,饰以潘神(人身羊足,头上有角的畜牧神)的头像,这说明柯尔本人的设计并不是革命性的。 柯尔等人对帕金的“设计原则”推崇备至,同时又强调设计的商业意识,试图使设计更直接地与工业相结合。

1849年,柯尔创办了《设计杂志》,该杂志在其3年历程中成了宣传柯尔思想的喉舌。柯尔及其同事在有关设计的道德准则和装饰的重要性方面与其同时代的批评家们有许多共同观点,但他们认为,通过将艺术价值与实用性和商业性生产结合起来,就有可能进行实际上的改革。在一份早期的《设计杂志》中,编者写道,设计有两重性,首先,所设计的东西应严格满足其实用性,其次是美化或装饰这种实用性。但是,许多人已把设计一词与其第二重含义,而不是其完整的正确定义等同起来。这样,装饰就与实用相脱离,甚至背道而驰。这一问题的根源是由于设计与生产过程分离。后来的一篇文章在这方面阐述得更为具体:“只有当装饰的处理与生产的科学理论严格一致,也就是说,当材料的物理条件、制造过程的经济性限定和支配了设计师想象力驰骋的天地时,设计中的美才可能获得。”

图5-3 1849年《设计杂志》上刊登的铜质煤斗设计

图5-4 贝尔于1847—1848年间设计的一套餐具(右边两组为鱼餐具)

《设计杂志》刊登了大量反映柯尔观点的设计,其中一些是简单的物品。例如一只铜制的煤斗(图5-3),其曲线给人一种使用方便的印象,形式与功能的关系也处理得较好。编者评论道:“这是适当地改善产品的使用性能,又不失其优美线条的一个范例。”然而,这种对于实用形式的美学价值的强调是比较特殊的,大部分例子都更富装饰性。讨论集中在装饰的适当性上,呼吁装饰应被适当地控制。“装饰不能被认为是简单的叠加,而应有其自己的必要性。”这一观点具体反映在杂志上发表的一篇文章中,“装饰艺术是机器技术的完美性所必需的要素。对于装饰的爱好是我们的天性,我们都是有感情的,我们不禁要去装饰。机械装置就像是没有肌肤的骨架,没有羽毛的鸟,只是机件的组合。简而言之,就是缺乏使产品成为令人悦目的物品的必要因素。”尽管实用性一直被强调,但装饰也被作为一种必要的功能,问题是在两者之间建立起协调。柯尔的朋友、雕塑家贝尔(John Bell)设计的两组洛可可复兴式的鱼餐具(图5-4),刀刃呈鱼形,精白瓷的刀柄则是一个渔童,便是试图使装饰与使用目的一致的例子。

这些思想的实现和设计的改善并不只是取决于生产者和设计师的努力。《设计杂志》强调公众对此也负有责任,“如果公众不能够欣赏优秀作品,我们就不可能要求生产厂家付出一定代价去生产它。”这种从现实上来理解生产者的观点,在当时的批评界是不同凡响的。每期杂志还根据消费者使用的情况来遴选成功的“装饰产品”,以消费者的使用而不是以艺术趣味的高雅作为评判标准,显然这是一个很大的进步。

| 下页 > |

|---|